Женщина прислушалась — в комнате стояла подозрительная тишина. Наскоро отжав постиранную пеленку, она бросилась к детям. Кроватка новорожденного пуста, не видно было и старшего, шестилетнего. Ее охватила паника: «Балкон!» Так и есть — старший на балконе. «Где?» — вскрикнула она, отказываясь понимать, — малыш там. Внизу. На земле. Под балконом шестого этажа.

Женщина прислушалась — в комнате стояла подозрительная тишина. Наскоро отжав постиранную пеленку, она бросилась к детям. Кроватка новорожденного пуста, не видно было и старшего, шестилетнего. Ее охватила паника: «Балкон!» Так и есть — старший на балконе. «Где?» — вскрикнула она, отказываясь понимать, — малыш там. Внизу. На земле. Под балконом шестого этажа.

Роковое утро

Женщина стремительно помчалась вниз, к ребенку. Не помня себя, не разбирая ступенек, она выбежала во двор многоэтажки. Трепетно подняла бесценный кулечек с земли, прижала к груди. Он еще дышал, он скулил, как беззащитный, раненый щенок. Следующие кадры сменяли друг друга, словно в кошмарном сне: почерневшие глаза мужа, заплаканные — родственников, белые халаты врачей, стерильный холод реанимации. Пока младенец был в больнице, время билось в такт сердцу, единственная мысль ритмично отстукивала: «Господи, помоги!». Он еще плакал, ему было больно, он хотел жить, ведь ему было всего две недели от роду. Ему предстояло так много всего увидеть и узнать. Но тоненькой ниточке его судьбы было суждено оборваться, внезапно и трагично.

Прокручивая время назад, возвращаясь в то роковое воскресное утро, женщина винила себя: ну почему оставила открытым балкон? Ведь знала же, знала. Старший сын, страдая моторной алалией (задержкой психического развития) с компонентами аутизма, имел привычку бросать вещи с балкона. Сотовые телефоны, игрушки, книжки — все летело вниз. Ему нравилось следить за их полетом. Если балкон был закрыт, мальчик вставал на стульчик и бросал по одному карандаши, части мозаики. Закрой она дверь в тот день, жизнь не раскололась бы сегодня надвое…

Понять, прежде

чем линчевать

— За две недели наш сын не смог понять, что в доме живой человечек, что это — его братик, — бесцветным голосом говорит папа. Смятение и отчаяние выдают лишь пальцы — он, не переставая, крутит пластиковый пропуск, едва не ломая его. Мама молча всхлипывает, вытирая рукавом слезы. — Старшему не нравилось, когда маленький плачет. Хотя малыш спокойный, больше спал, а когда проснется, смотрит вокруг глазками внимательно так, словно изучает.

Мужчина подсознательно отказывается принимать произошедшее, и все еще говорит о ребенке, как о живом.

— Мы старались привить старшему чувство любви к малышу. Говорили: «Поцелуй его. Это твой братик. Скажи ему: «Не плачь». Обними его». Он повторял: «Не плачь», целовал щечки. Но, видно, не успел понять, что это ребенок, а не кукла.

В шесть лет мальчик мыслит, как трехлетний. Он с трудом понимает взрослых, плохо говорит. При этом — гиперактивный, физически развит. В припадке гнева может ударить человека, но так случается редко. Если не обижать его, не задевать, он спокойно занимается своими игрушками, рисует, собирает мозаику. Играя, может начать грызть электропровода, потянуться к горячему утюгу. Если он и наносил кому-то вред, то только себе.

— Раньше сын ходил в садик, в спецгруппу. Но родители других детей все время жаловались воспитателям, что наш ребенок агрессивный, обижает их детей. Я понимаю своего сына, ребята смеются над его речью, показывают пальцем, он все время один, никто с ним не играет. Он стал изгоем в детском коллективе. Агрессия — это защитная реакция, ведь он не может ничего сказать, объяснить. Недавно только начал говорить отдельные слоги и слова. Мы три месяца не водили его в садик из-за родительских претензий, к которым присоединились и воспитатели. Сейчас, после этого случая, мы повели его в садик, чтобы он забыл произошедшее. А на днях воспитатели нам посоветовали приводить ребенка попозже и забирать пораньше. Мы думаем, что родители, каким-то образом узнав о нашей трагедии, еще больше ополчились против него. Стали говорить, что он опасен для жизни их детей. Я отчасти понимаю родителей, наверно, на их месте я тоже вел бы себя подобным образом, — все также бесстрастно, без эмоций продолжает отец.

Опасная высота

Второй ребенок был долгожданным, желанным. Больно было потерять его. Молодые родители сейчас не произносят его имя, спрятали детские вещи. Продолжают жить прежней жизнью, словно маленького сына и не было, хотя это очень трудно.

— Весь мир для меня рухнул в один день, я как робот хожу, ничего не чувствую. Все мысли о ребенке. Как он падал. Как больно было ему. Но мы не виним сына ни в чем. Это наша вина, моя вина. Я всегда знал, что мы живем на опасной высоте, хотел сменить квартиру. Не успел… Сейчас мы должны заботиться о своем сыне. Нам и его жалко. Он не осознает ничего. А как он поведет себя, если когда-нибудь узнает о том, что сделал?

Семейная пара решила вместе с сыном на время уехать из города. Чтобы не видеть этого балкона, не читать о себе в газетах, не слышать шепота за спиной. А потом переехать, хотя бы в другой район.

— В такие моменты особенно остро воспринимаешь отношение к себе со стороны других. Непонятно, почему полицейские не верили сначала показаниям жены. После следственного эксперимента, который подтверждал ее слова, они продолжали настаивать на том, чтобы опросить ребенка. Мы не позволили этого сделать, чтобы не травмировать сына. В местных газетах несколько раз писали про нас, указали наш балкон на фотографии, на первой странице. Мне все равно, что скажут о нас или напишут. Но как моему сыну дальше жить? Я должен оградить его от людской молвы. Со слов полицейских написали, что жены не было в комнате 20 минут, что она оставила детей на балконе. Как можно новорожденного на балконе оставить? Там и положить-то его негде. И кто засекал, сколько времени она находилась в ванной, пока стирала пеленки? Ну уж точно не 20 минут, она не оставляла их одних надолго. Читаешь комментарии к статьям в Интернете. Люди пишут: «Где была мать? Повесить ее надо». Есть и такие, кто поддерживает нас, понимает. Но единственное, чего мы хотим сейчас, чтобы нас оставили в покое. Это наша боль, и нам с ней жить. Не надо осуждать нас, мы и так сейчас на грани безумия, — тихо просит мужчина.

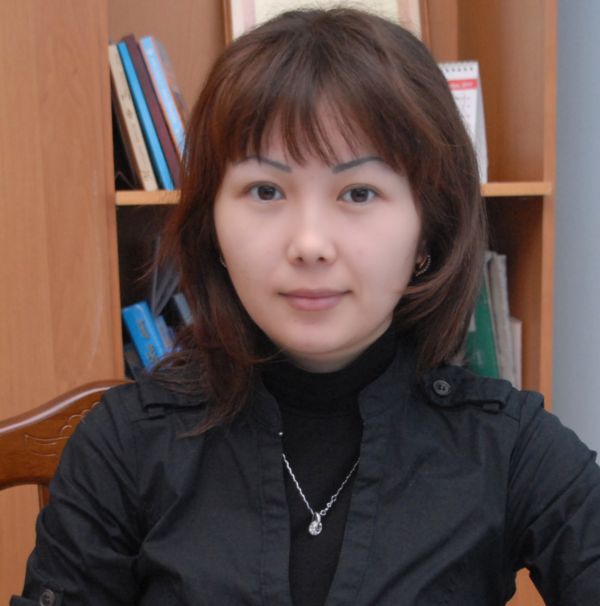

Гульсым НАЗАРБАЕВА